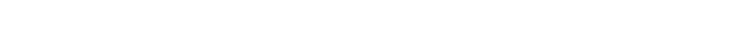

Es gibt eine Vielzahl von Blockchain-Protokollen, sowohl öffentliche als auch private, am Markt. Jedoch eignen sich nicht alle, um damit digitale Vermögenswerte herzustellen. Um die heute existierenden Protokolle, aber auch künftig neu entwickelte Lösungen, auf ihre Eignung zur Erstellung digitaler Vermögenswerte zu prüfen, haben wir das Evaluationsdreieck in folgender Abbildung erarbeitet.

Das Evaluationsdreieck enthält die folgenden zehn Evaluationskriterien.

Sicherheit

Eine der zentralsten Eigenschaften von Blockchain-Protokollen ist es, das darauf aufgebaute Netzwerk mit hoher Sicherheit auszugestalten. Folglich befindet sich dieses Kriterium in der Mitte des Evaluationsdreiecks. Das Protokoll muss die Spielregeln so definieren, dass die Möglichkeit von arglistigen Akteuren, das Netzwerk zu schädigen oder zu manipulieren nicht existiert. Nur dann kann eine Blockchain als unveränderbar gelten.

Funktionalität

Für die Erstellung digitaler Vermögenswerte steht die Funktionalität eines Blockchain-Protokolls im Zentrum. Das Blockchain-Protokoll muss die Möglichkeit bieten, darauf aufbauend Tokens zu kreieren. Dies ist beispielsweise bei Ethereum durch die Smart Contract Funktionalität möglich, jedoch aktuell nicht beim Bitcoin-Protokoll. Weiter ist es wichtig, dass das Protokoll das Erfüllen aller länderübergreifend regulatorischen Anforderungen ermöglicht sowie die operative Handhabung der Vermögenswerte in der gesamten Wertschöpfungskette der Finanzmarktinfrastruktur erleichtert.

Modularität

Modularität bezeichnet die Fähigkeit eines Blockchain-Protokolls, flexibel eingesetzt zu werden. Je höher die Modularität eines Protokolls, desto besser auch seine Anpassungsfähigkeit auf sich ändernde Umstände – beispielsweise im regulatorischen Umfeld oder der operativen Handhabung von Tokens in der Finanzmarktinfrastruktur. Hohe Modularität kann erreicht werden, in dem das Protokoll in einer Open-Source-Gemeinschaft entwickelt wird und für Weiterentwicklungen frei zugänglich ist.

Standards

Digitale Vermögenswerte sollten in gewissen Punkten eine vergleichbare Struktur aufweisen. Eine Standardisierung digitaler Vermögenswerte kann erreicht werden, wenn es etablierte Tokenstandards gibt, die solche Strukturen vorgängig definieren. Dieses Evaluationskriterium untersucht, ob für das Protokoll Tokenstandards definiert wurden, wie wertvoll diese sind und ob sie eine breite Akzeptanz finden.

Offenheit

Mit dem Kriterium der Offenheit wird die Frage beantwortet, ob Restriktionen in Bezug auf den Teilnehmerkreis möglich sind. Dieses Kriterium unterscheidet private von öffentlichen Blockchains.

Privatsphäre

Mit dem Kriterium der Privatsphäre wird evaluiert, welche Informationen des Netzwerkes transparent ersichtlich sind. Es stellt sich insbesondere die Frage, ob der Inhalt der auf der Blockchain abgespeicherten Transaktionen sowie Informationen zu Sender und Empfänger öffentlich einsehbar sind.

Popularität

Für die Wahl eines Blockchain-Protokolls ist auch dessen Popularität ausschlaggebend. Damit gemeint sind Protokolle, welche eine (a) hohe technologische Unterstützergemeinschaft sowie eine (b) hohe Nutzerbasis aufweisen.

Performance

Die Leistung eines Protokolls weist verschiedene Perspektiven auf. Die Performance kann aus zeitlicher Perspektive (wie lange dauert das Abwickeln einer Transaktion?) und aus der Perspektive der Skalierbarkeit (wie viele Transaktionen können pro Minute bearbeitet werden?) gemessen werden.

Kosteneffizienz

Die Nutzung von Blockchain-Netzwerken kostet. Blockchain-Protokolle können verschiedene Kostenkomponenten aufweisen und für die Verarbeitung einer Transaktion wie auch für das Nutzen von Speicherplatz Gebühren erheben. Es ist offensichtlich, dass für digitale Vermögenswerte gilt, je tiefer die Transaktionskosten, desto besser geeigneter das Protokoll. Jedoch ist nicht nur die Höhe der Transaktionskosten entscheidend. Wichtig ist ebenfalls deren Volatilität und Planbarkeit.

Nutzerfreundlichkeit

Als letztes, aber nicht wenig wichtigstes Kriterium gilt es, die Nutzerfreundlichkeit von Blockchain-Protokollen zu betrachten. Das Kriterium umfasst alle Arten von Nutzer: Die Programmiererin von Anwendungen, der Teilnehmer des Netzwerks oder auch der Endnutzer einer auf dem Protokoll gebauten Anwendung.

Die Kriterien sollen helfen, ein Protokoll für die Erstellung eines digitalen Vermögenswertes zu wählen

Die zehn Kriterien sollen dabei helfen, ein Protokoll besser zu verstehen. Sie stehen stets in einem Zusammenhang zueinander und teilweise in einer gegenteiligen Beziehung: Erhöhte Sicherheit kann in tieferer Performance resultieren, hohe Modularität kann in zu höheren Kosten führen oder eine hohe Offenheit des Protokolls mag die Skalierbarkeit beeinträchtigen. Es wird nie ein Protokoll bei allen zehn Kriterien als Gewinner abschliessen. Das Evaluationsdreieck hilft zu verstehen, welche Stärken ein Protokoll im Vergleich mit sich bringt, aber auch mit welchen Schwächen umgegangen werden muss. Je nach Anwendungsfall sind die einen Kriterien wichtiger als die anderen. Die zehn Kriterien werden im Buch «Digitale Assets & Tokenisierung: Grundlagen umfassen verstehen» (Quelle: Kurt, L. & Kurt, D. (2022). Digitale Assets & Tokenisierung. Wiesbaden: Springer Gabler) im Detail weiter beschrieben. Es wird insbesondere aufgezeigt, was in jedem Bereich bei der Erstellung digitaler Vermögenswerte beachtet werden muss.

Quellen

Kurt, L. & Kurt, D. (2022). Digitale Assets & Tokenisierung. Wiesbaden: Springer Gabler