Distributed Ledger Technologien (DLT) nutzen dezentrale Datenbanken, welche von mehreren Teilnehmern unterhalten werden. Ein wesentliches Element ist die Abwesenheit einer zentralen Stelle, welche die alleinige Verfügungsmacht über das System hat. Die Blockchain ist eine Unterform von DLT. Sie ist ebenfalls eine dezentrale Datenbank, welche von mehreren Teilnehmern unterhalten wird, jedoch sich zusätzlich durch folgende Merkmale auszeichnet:

- Kette von Blöcken: Die Datenbank ist in der Form von Blöcken, welche als Kette aneinandergereiht sind, aufgebaut. Die Kette kann kontinuierlich erweitert werden.

- Kryptographische Signatur: Die Blöcke sind in einem kryptographischen Verfahren mittels Hash-Werten aneinandergebunden.

Aktuelle Finanzanwendungen im DLT-Bereich nutzen hauptsächlich Blockchain-Technologien. Somit werden die Begriffe DLT und Blockchain oft mit derselben Bedeutung verwendet. Blockchain-Technologien erlauben es, bei Transaktionen zwischen verschiedenen Parteien den Mittelsmann auszuschalten. Dies ist möglich, weil sie als (a) dezentrale, (b) unveränderbare und (c) auf Konsensus basierte Prozesse abstellen. Was das im Einzelnen bedeutet, wird im Folgenden beschrieben.

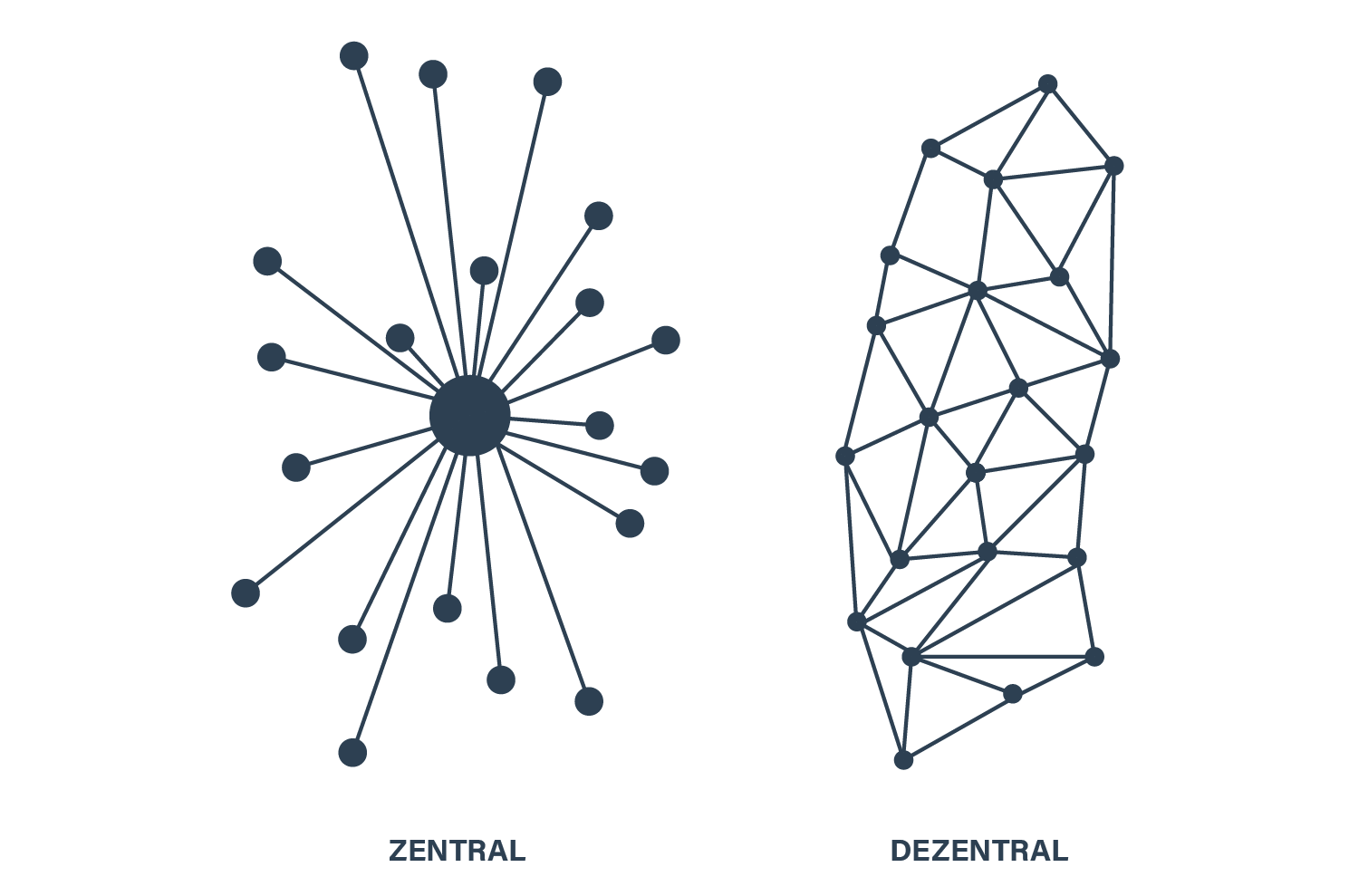

Dezentral: Die Blockchain ist eine dezentrale Datenbank. Das bedeutet, dass diese von mehreren Teilnehmern unterhalten wird und diese in einer Peer-to-Peer-Form miteinander kommunizieren. Alle Teilnehmer des Systems haben denselben Zugang zu den in der Datenbank gespeicherten Informationen. Es gibt keine zentralen Autoritäten, niemand hält eine Master-Datei und die Teilnehmer agieren unabhängig voneinander. Wenn Einigkeit über eine Änderung in der Datenbank herrscht, so aktualisieren die Teilnehmer ihr Register individuell. Dezentrale Datenbanken unterscheiden sich in diesem Sinne stark von zentralen Datenbanken, wie untenstehende Abbildung illustriert. Dezentrale Datenbanken bringen den grossen Vorteil mit sich, dass sie schwer anzugreifen sind. Wenn Daten arglistig von aussen verändert werden sollen, muss bei zentralen Datenbanken nur eine einzelne Instanz angegriffen werden. Bei dezentralen Datenbanken gibt es keinen solchen einzigartigen Angriffspunkt, was das System um ein Vielfaches robuster macht.

Abbildung: Zentrale und dezentrale Datenbanken (Quelle: Kurt, L. & Kurt, D. (2022). Digitale Assets & Tokenisierung. Wiesbaden: Springer Gabler)

Unveränderbar: Mittels einer kryptographischen Signatur ist sichergestellt, dass eine dem Blockchain-Register hinzugefügte Information im Nachhinein nicht mehr verändert werden kann. Dies reduziert die Angreifbarkeit durch böswillige Angriffe nochmals weiter. Bei einer zentralen Datenbank ist das anders: Einträge können hier von autorisierten Nutzern – aber auch von illegalen Eindringlingen – verändert werden, ohne dass die anderen Nutzer ihre Zustimmung geben oder gar davon erfahren müssen.

Auf Konsensus basierte Prozesse: Blockchains basieren auf Mechanismen, über welche zwischen den Teilnehmern des Systems ein Konsens über den richtigen Zustand des Registers gefunden wird. Diese teilweise komplexen Prozesse nutzen auch Erkenntnisse aus der Spieltheorie. Die Teilnehmer halten mit ihren Aktivitäten das System aufrecht – nicht, weil sie daran glauben oder gutwillig sind, sondern weil es rational am sinnvollsten ist. Die Technologie ist so aufgebaut, dass böswillige Aktionen zwar möglich sind, aber für die Teilnehmer zu keinem Nutzen führen. Die Teilnehmer haben einen Anreiz, über den effektiv korrekten Zustand der Datenbank einen Konsens zu finden.

Blockchains sind also dezentrale, unveränderbare und auf Konsensus der Teilnehmer basierte Datenbanken, welche in Form von aneinander geketteten Blöcken aufgebaut sind. Was wird aber eigentlich in den Datenbanken bzw. den Blöcken gespeichert? Oft sind es Transaktionsinformationen. Beispielsweise wird gespeichert, dass von einer Adresse A ein bestimmter Betrag auf Adresse B übertragen wird. In einem solchen Fall werden in der Datenbank also nicht die Kontostände von Adressen A und B gespeichert, sondern lediglich die Transaktionen, welche diese Adressen betreffen. Die Kontostände können durch ein Zusammenziehen aller historischen Transaktionseinträge, welche die Adressen betreffen, jedoch einfach errechnet werden. Es können auch zusätzliche Informationen in der Datenbank abgespeichert werden, beispielsweise die angefallenen Gebühren der einzelnen Transaktionen, ein Zeitstempel oder je nach Blockchain beliebig weitere Informationen.

Quellen

OECD. (27. Juli 2019). OECD Blockchain Primer. Abgerufen von https://www.oecd.org/finance/OECD-Blockchain-Primer.pdf20.

1 Kommentar

Sehr spannendes Thema! 🙂 Danke für den Einblick.